40代以降アレが急激に減少します。おさらいしておきたい生理の仕組みとサイクル

たかお・みほ/医学博士・産婦人科専門医。日本スポーツ協会公認スポーツドクター。〈イーク表参道〉副院長。ヨガ指導者。婦人科診療やメディアでの発信を通して女性の悩みに寄り添う。

女性ホルモンは日々、変動する。

人生いろいろだけれど、みんなに等しく訪れるのが、各年齢における心と体の揺らぎ。

「揺さぶるのは、女性ホルモンのエストロゲンとプロゲステロン。エストロゲンの濃度が高まって初潮を迎え、20代で分泌量がピークになり、その活発さとプロゲステロンの作用で生理痛やPMSに悩み、子宮筋腫や子宮内膜症になる人が増え、それくらいの年代から子宮頸がんや乳がんの心配が生じます。35歳頃を境にエストロゲンが減り始め、40代で急激に減少、更年期を迎えます。そしてエストロゲンがほぼ分泌されなくなり、更年期症状が出て、動脈硬化や骨粗しょう症のリスクが高まったりします」と高尾先生。

女性の人生がこんなにもホルモンに影響を受けるなんて!しかし先生は「女性ホルモンの変動を俯瞰で捉え、自分の現在地を知っておけば、逆算して今やるべきことを考えられます」とも。ホルモンの支配を逆手にとってコントロールすればいいのだ。

「なんとなく〝生理痛だから大丈夫〞と後回しにしないこと。生理前がつらいのか、それとも生理中なのか。それはどんな症状か。それだけでも把握しておくと婦人科の診断材料になります。自分の不調をきちんと把握し対処していきましょう」

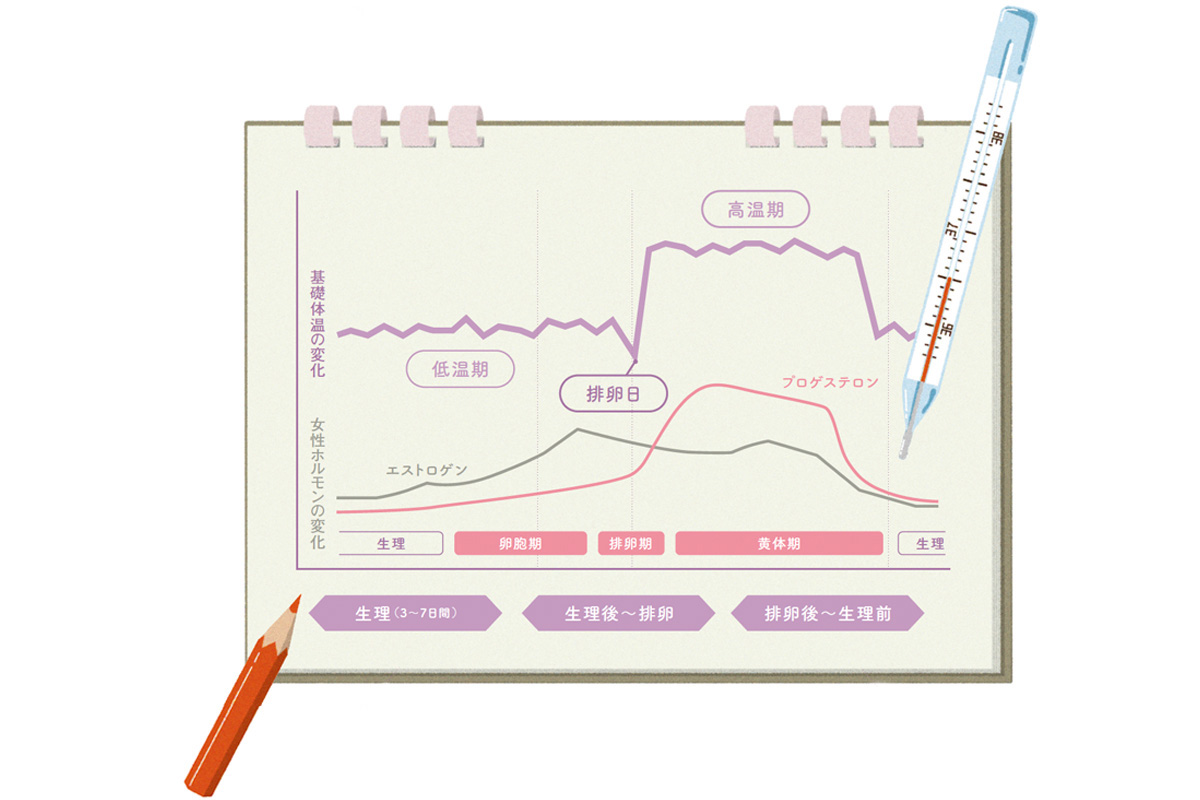

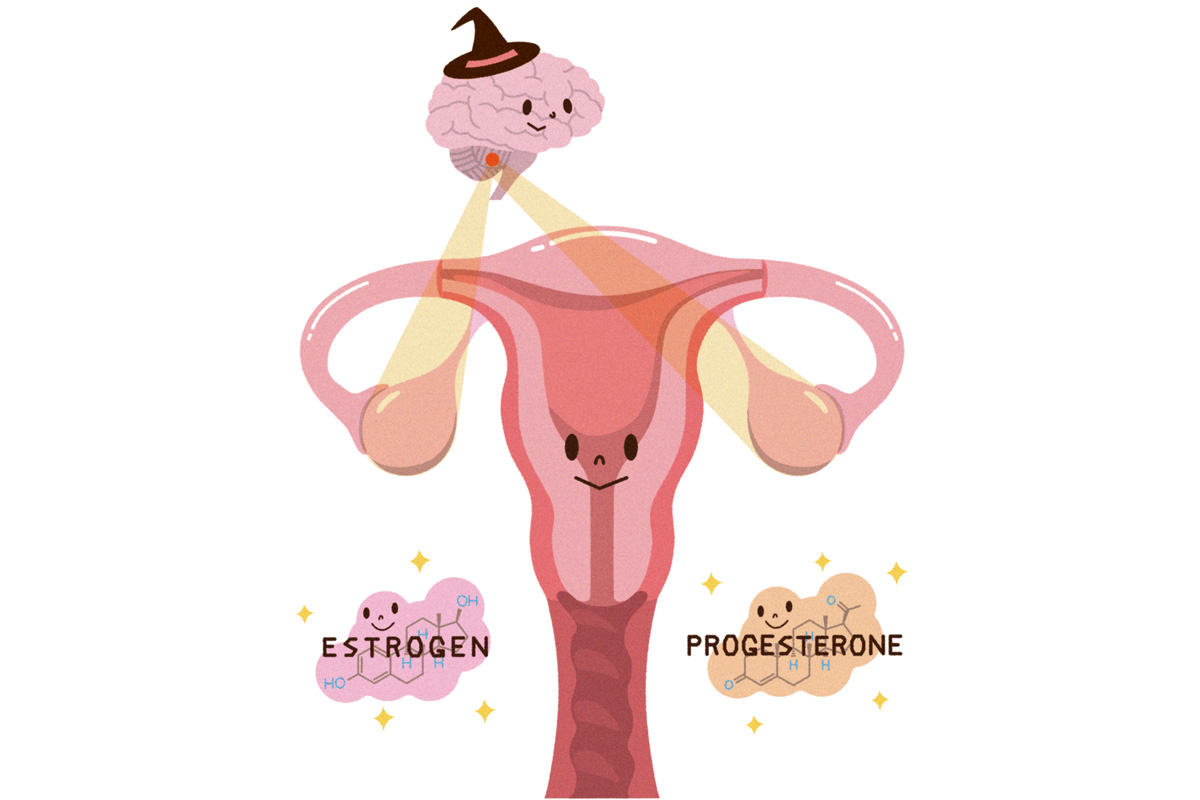

女性ホルモンの分泌は脳(司令塔)と卵巣の連携プレー。

女性ホルモンは、脳にある視床下部が下垂体を通じて卵巣に刺激を届けることによって分泌される。この連携が乱れると、心と体に影響が出る。

下垂体

脳にある司令塔で、卵巣の中の卵胞を育て、女性ホルモンの分泌を促す。ストレスに弱く、ストレスがかかると指令が滞り、生理不順や自律神経の乱れが起こりがち。

プロゲステロン(黄体ホルモン)

排卵後から2週間の黄体期に分泌され、妊娠継続をサポートする。子宮内に水分を引き込んで子宮内膜をフカフカのベッドに整え、体温を上げる働きも。

エストロゲン(卵胞ホルモン)

子宮内膜を厚くして、自律神経のバランスを整える。体に丸みを与え、肌と髪のツヤをよくし、丈夫な骨としなやかな血管を保つ、美と健康の守り神でもある。

あなたはいつつらい? 生理にまつわる2つの不調。

生理痛月経困難症

子宮を収縮する作用で起きる痛みと出血。

生理の始まりとともに起こる下腹部痛、腰痛、吐き気などの症状。生理は病気ではないが、重い生理痛は月経困難症というれっきとした病気。痛みがひどい場合、子宮筋腫や子宮内膜症がみつかる可能性もある。

PMS

メンタルに揺らぎがでるのはこちらが原因。

生理前に生じる心と体の不調。メンタル症状が特に強い場合はPMDDといわれる。ホルモンが正常に分泌されている証拠だが、周囲とのトラブルの種になることも。