PR

PR2025.05.16

海外不動産で資産を築くには? ドバイ在住の不動産のプロが明かす、後悔しない物件選びと出口戦略

リンクをコピー

記事をブックマーク

川口真沙美氏(以下、川口):トークイベント『時代を超えるデザインが持つ力』を開催させていただきます。私は本日の進行を担当いたします、公益財団法人日本デザイン振興会の川口と申します。よろしくお願いいたします。

それではいよいよ、本日のスピーカーのみなさまをお迎えしたいと思います。2017年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞審査委員、柴田文江さん、永井一史さん、齋藤峰明さん、福光松太郎さんです。どうぞ。

(会場拍手)

みなさん本日はよろしくお願いいたします。改めまして、本年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞審査委員のみなさんをご紹介させていただきたいと思います。

まず一番左手から。2017年度グッドデザイン賞の審査副委員長を、ロングライフデザイン賞では審査委員長をお務めいただきました、プロダクトデザイナー、有限会社デザインスタジオエス代表の柴田文江さんです。よろしくお願いいたします。

柴田文江氏(以下、柴田):お願いします。みなさんこんにちは。今日はありがとうございます。私はグッドデザイン賞に関わってずいぶん長いんですけれども、ロングライフデザインは、個人的には一番注目していて、審査も一番楽しい賞ですね。

実際に自分の暮らしを通して、消費者というかユーザーとしての視点を持って審査できますし。最近は、自分はそれほど知らないんだけれども、あるところで非常に人気のあるものが紹介されたりするんですよ。そうすると、そこでもう一回そのものを知ることができて、審査が終わるとそれがすごく欲しくなっていたり。

すごいマニアになってそれを使い込んだりするようなことも、ここ数年起きています。審査だけではなく、そういった古いんだけれども新しいものとの出会いがある場なので、たぶん私に限らず審査委員の方も、そういう楽しみを持ちながら審査に臨んでいるのではないかなと思います。今日はよろしくお願いします。

川口:お願いします。

(会場拍手)

川口:そして、2017年度グッドデザイン賞の審査委員長をお務めいただき、ロングライフデザイン賞の審査もしていただきました、クリエイティブディレクターで株式会社HAKUHODO DESIGN代表取締役社長の永井一史さんです。

永井一史氏(以下、永井):みなさんよろしくお願いします。ロングライフは、審査をやらせてもらってちょうど3年間ですかね。実際グッドデザイン賞の審査のときには、審査委員長とか副委員長って、ちょっと控えというか。いろいろ準備があるんですけど、審査の中では直接ディスカッションに入ったりしないんです。

ただ、ロングライフに関しては、いち審査委員として、みなさんの中で「これは良い」「これが良くない」というディスカッションするプロセス自体が非常に刺激的で、何が「ロングライフ」なのかをちゃんと見極めながら議論して、僕自身も非常に楽しい審査でした。今日はよろしくお願いいたします。

(会場拍手)

川口:よろしくお願いします。そして2017年度、初めて審査にご参加いただきました、齋藤峰明さんです。

齋藤さんは長らくパリを拠点にされ、2008年に外国人として初めてエルメス・パリ本社の副社長に就任されました。2015年、エルメス社を退職後はシーナリーインターナショナルを設立され、現在は代表としてパリと東京をベースに、日本の新しいライフスタイルの創出、世界へ発信する活動をされていらっしゃいます。今日はよろしくお願いいたします。

齋藤峰明氏(以下、齋藤):こんばんは、齋藤峰明です。今お話しいただいたように、私は去年初めてこのロングライフデザイン賞に関わらせていただきました。それ以前はロングライフデザイン賞は、私自身は存じ上げなかったので、「自分ももうこんな年になったのかなあ」って(笑)思ったりしたんですけども。

1年間、いろんなものを見せていただいてですね。やっぱり自分はものが好きなんだなあとつくづく感じた次第です。先ほどのお話にありましたように、エルメスに23年いましたけども、その前は百貨店でバイヤーをやってましたので、合計で40年以上も、ものを見てきたわけですね。

嫌いだったらこんなに仕事は続けてなかったと思うので、改めてこういう機会をいただいて、本当に楽しく1年間過ごさせていただきました。今夜はよろしくお願いいたします。

川口:よろしくお願いします。

(会場拍手)

川口:そして同じく、2017年度初めて審査に参加いただきました、福光松太郎さんです。福光さんは、ここ東京ミッドタウンにもお店があります、金沢の老舗の酒蔵・福光屋の13代目の当主で、代表取締役社長でいらっしゃいます。

企業経営に文化やデザインを積極的に取り入れていらっしゃいまして、地元・金沢の文化振興やデザイン振興などにも注力されています。福光さん、今日はよろしくお願いいたします。

福光松太郎氏(以下、福光):福光でございます。よろしくお願いいたします。ご紹介いただきましたように、会社自体がロングライフでございまして。だから、私どもの商品開発は、中身は特にロングライフデザインなんですね。

一代ではできない商品開発もあり、そういうところが審査委員に僕が適任と思われたのかもしれません。たいへん難しいということは、自分の仕事として認識しているところでありますが。

私は団塊の世代の最後の方で、物心ついた時から「もの」に囲まれたり、「もの」がどんどんできていったり、「もの」がどんどん変わっていったり。

そういう人生でしたから、今回、審査にあたり、審査対象になるものを見ながら当時を思い出せて、そういう意味ではとてもおもしろい、楽しい経験になりました。よろしくお願いいたします。

川口:ありがとうございます。お願いいたします。

(会場拍手)

今日はカジュアルな感じで、一応私が進行させていただくんですが、どんどんお話をしていただいて、対談的に進めさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

川口:実は、明日4月4日から、2018年度のロングライフデザイン賞、そしてグッドデザイン賞の始まるタイミングです。ロングライフデザイン賞のことをご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、2017年度の振り返りとともに、ご説明も兼ねて簡単にご紹介をさせていただければと思います。

「ロングライフデザイン賞とは?」ということで、なんとなくお話の中でおわかりいただいてるかと思うんですが、「10年以上販売されている商売やサービスで、多くの方から支持を得ているもの、そしてこれからも継続して販売提供されると思われるもの」を対象にしています。

ただ長く生産や提供され続けていればいい、というわけではなくて。(スライドを指し)こちらにありますように、長年にわたって作り手と使い手、社会との対話の中で醸成されてきたデザイン、暮らしや社会の礎となっていて、この先もその役割を担い続けてほしいデザインを選ぶことを考えております。

さらに、賞としては、なぜロングライフデザインになったのかを審査を通じて明らかにすることで、デザインの役割や意義を改めて考え、その価値を共有していくことを目的としております。

審査の中では、この「ロングライフデザイン審査の視点」というものを作っております。

革新性、新たな概念や価値をもたらしたか。信頼性、人々から根強く支持され信頼されているか。普遍性、スタンダードとしてあり続けているか。先導性、次世代のモデルとなり得るか。こういうところを視点に審査をしていただいています。

ということで、審査委員のみなさんから、なにかございますでしょうか(笑)。あんまり個々に、ものを見ているときには、ここの視点をすごく意識して審査をするというかたちではないかとは思うんですけれども。スタンダードっていうところとかは、かなり議論が。

柴田:そうですね。この審査の視点はもちろん持ちながらなんですけれど。ちょっと似ているような言葉もあるかもしれませんが、審査の途中でよく永井さんがおっしゃってたんですけれども、「カテゴリを創出している」ってことにすごく注力されて見ていて。

ある商品がカテゴリを創出するためには、非常に革新的でなくてはいけないんですよね。できあがったときに、もしかするとすごくアバンギャルドかもしれないけれども、それが本当に私たちの暮らしの中に入ってくると、その革新性がスタンダードになっていくんじゃないか、なんて話をしました。カテゴリのことをずっと気にされてましたよね。カテゴリを創出したかどうか。

永井:たぶんいろんな評価の仕方が(あります)。例えば、すごく完成度が高い椅子がずっと普遍的な価値を持ち続けるというロングライフもあるし。例えばホカロンみたいに、それ自体がある種の発明品だったりして、まさにホカロンが生まれたことによって、携帯性のあるカイロみたいな市場が広がった、というような。

デフォルトというか、最初のかたちを生み出したものも、過去のロングライフ賞を見ていくとけっこう受賞していて。いろんな視点があるんだけど、ひとつ、「カテゴリ創出はキーワードかな」と言ってたんですよね。

柴田:そういう意味では、同じカテゴリの中で同じようなものが出てきたりすると、どっちがオリジンかみたいな話はけっこう出るので、そこは議論のおもしろいところだったと思いますけど。

齋藤:よろしいですか。

川口:はい。

齋藤:世の中って、変わっていくじゃないですか。毎日毎日変わってる中で、ロングライフというのは変わらずみんなに認められている。価値観が変わっていく中でも、そのものが認められるってことは、たぶんそのもの自体がすごく本質的なものなんじゃないかと思うんですよね。

だから、どこかで革新的なものが生まれて、それがずっと長く続くとすれば、そこで生まれたときの完成度の高さ、本質的な価値があるんじゃないかなって気がします。

永井:そこらへんの判断も意外と難しいところもありますね。例えば、あんまり具体的なこと言っちゃうと良くないかもしれないけども(笑)。大塚製薬の製品で、ポカリスエットとオロナミンCって、去年(事務局註:2016年)かな? 両方受賞したんですよ。

ヘルムート・シュミットがロゴデザインをしたポカリスエットの方がデザイン性が優れていて、我々デザイナーが選ぶとそっちの気もするんだけれど、でもオロナミンCみたいなものもやっぱりロングライフだっていうのも絶対あって。

ああやって、ガラナの入った栄養ドリンクの走りみたいなカテゴリを作ったというのもあるし。あと、高度経済成長で、日本の働く人を支えた、というちょっと文化的な視点というか。

だから、デザイン的な普遍的完成度と、それを世の中の人が受け入れて、ある種の文化まで昇華されたというところを、どう切り分けて評価していくかが、難しいところでもあり。おもしろいところでもありました。そこらへんはいかがでしょうか。

福光:食品なんかは最たるものですが、中身の味の変革、みたいなものもありますね。

例えばお酒でいうと、あるときから大吟醸というものができたわけですね。だけど、どの商品が大吟醸のロングライフデザイン賞に匹敵するかっていうのはよくわかっていない。最初に技術的に中身を作ったときと、それに乗ったパッケージデザインと。

私みたいに業界の人間でも、どれがどれだかよくわからなくなってる。だから、業界全体にカテゴリができている場合もあります。

永井:ああ、それもありますね。

福光:だからそういうことを含めると、どの方に賞をあげるかは、とてもわかりにくいということもありますね。

齋藤:永井さんがおっしゃったように、ものって、かたちが美しいとか美しくないとかの判断を一般的には言うんだけれども、そこに見てる者の感情移入がある、と。自分の子どもはみんなかわいいわけです(笑)。

やっぱりそういうところも、さっきのオロナミンCの話じゃないんですけれども、おそらくその時代背景と、日本人があれを飲んでがんばった、みたいな感情移入がそこにあったから。たぶんシェイプの美しさとかそういうもの以上のものが、そこにあるのだろうと。

それはたぶん、ロングライフではけっこう重要なファクターだと思います。単にデザインの完成度がすごく高いという以上に、人間が生きていく中で、愛おしいものみたいなところもちょっとあるのかなって気がしますね。

柴田:私の印象では、そういう視点自体も実は新しくて。今でこそロングライフデザインって、いい賞って言ったら変ですが、素敵な賞なんですけど、私がデザイナーになった頃のロングライフデザインというのは、基本的には工業デザインで10年以上売っているものだったんですよ。

そうすると、カテゴリがどうの、文化がどうのとかではなくて、長く売ってるもの。医療機器とか、そういうモデルチェンジのタームが長いものが選ばれたりしてたんですね。

けれどもだんだん、ものを長く売るとか、ものが長く存在する力、みたいなことに、デザインの力とか「それもデザインだね」とみんなが言うようになって。それもすごく新しいなって思うんです。

続きを読むには会員登録

(無料)が必要です。

会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、

スピーカーフォローや記事のブックマークなど、便利な機能がご利用いただけます。

すでに会員の方はこちらからログイン

名刺アプリ「Eight」をご利用中の方は

こちらを読み込むだけで、すぐに記事が読めます!

スマホで読み込んで

ログインまたは登録作業をスキップ

関連タグ:

2025.07.03

職場の空気を悪くする“有害社員”の対応策 “仕事はできても迷惑”な部下に管理職が取るべき行動

2025.07.10

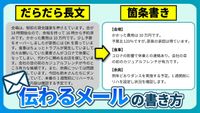

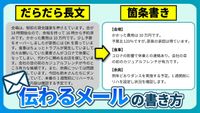

メールで「ご確認お願いします」は禁句 相手の時間を奪う、無意味な情報の共有や丸投げメール

2025.07.08

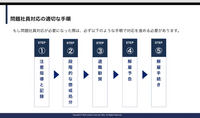

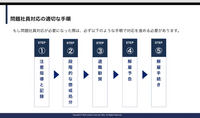

職場を乱す“問題社員”への最終手段 適切な「退職勧奨」5つのステップを弁護士が解説

2025.07.10

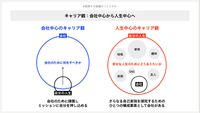

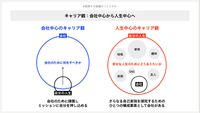

従業員を動かすために「危機感を煽る」時代遅れのマネジメント 「ビジネスは戦争だ」軍事的な経営論から脱却すべき理由

2025.07.03

「誰も見ていない時にどんな行動をとるか」が鍵になる 月収2万円、倉庫住まいでも挫けなかった起業家の成功哲学

2025.07.11

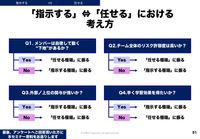

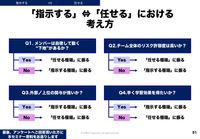

マネージャーが指示する時・任せる時に行うべき「言語化」 メンバーの状況に合わせた使い分けのテクニック

2025.07.03

形骸化しがちな「定例会議」がプロジェクト成功の鍵 「座っているだけ」から脱却、メンバーが自ら動き出すプロマネ術

2025.07.02

心から「正しい」と思うことを貫く覚悟を持つ 吉田松陰の言葉に学ぶ、人生最期の瞬間に後悔しないための極意

2025.07.04

問題社員をクビにしたら700万円を支払う結果に…… 弁護士が教える“解雇トラブル”を防ぐ3つの条件

2025.07.02

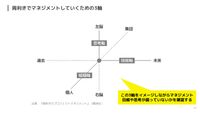

プロジェクト失敗の兆候がわかる3つの軸 チームの「偏り」を解消するマネジメント術

2025.07.03

職場の空気を悪くする“有害社員”の対応策 “仕事はできても迷惑”な部下に管理職が取るべき行動

2025.07.10

メールで「ご確認お願いします」は禁句 相手の時間を奪う、無意味な情報の共有や丸投げメール

2025.07.08

職場を乱す“問題社員”への最終手段 適切な「退職勧奨」5つのステップを弁護士が解説

2025.07.10

従業員を動かすために「危機感を煽る」時代遅れのマネジメント 「ビジネスは戦争だ」軍事的な経営論から脱却すべき理由

2025.07.03

「誰も見ていない時にどんな行動をとるか」が鍵になる 月収2万円、倉庫住まいでも挫けなかった起業家の成功哲学

2025.07.11

マネージャーが指示する時・任せる時に行うべき「言語化」 メンバーの状況に合わせた使い分けのテクニック

2025.07.03

形骸化しがちな「定例会議」がプロジェクト成功の鍵 「座っているだけ」から脱却、メンバーが自ら動き出すプロマネ術

2025.07.02

心から「正しい」と思うことを貫く覚悟を持つ 吉田松陰の言葉に学ぶ、人生最期の瞬間に後悔しないための極意

2025.07.04

問題社員をクビにしたら700万円を支払う結果に…… 弁護士が教える“解雇トラブル”を防ぐ3つの条件

2025.07.02

プロジェクト失敗の兆候がわかる3つの軸 チームの「偏り」を解消するマネジメント術

外資の会議は15分 ~名著「トヨタの会議は30分」のさらにその先へ~ 欧州企業から学ぶ最新タイムマネジメント

2025.06.12 - 2025.06.12

【プレゼン準備】明日プレゼンの人は見て!プレゼン準備5ヶ条

2025.05.18 - 2025.05.18

【箇条書き】“伝わる”メールの書き方

2025.01.25 - 2025.01.25

働くをもっとオモシロク、仕事が「冒険」になる組織とは? 〜 自分らしく成長できる“土壌”のつくり方 〜

2025.06.13 - 2025.06.13

「揺れて、わかる」営業マネジメントの本質を掴む『ブランコ理論』〜“指示”と“任せる”の往復からマネジメントの最適化を実現する方法〜【経営者・幹部・営業部門責任者様向け】

2025.06.18 - 2025.06.18